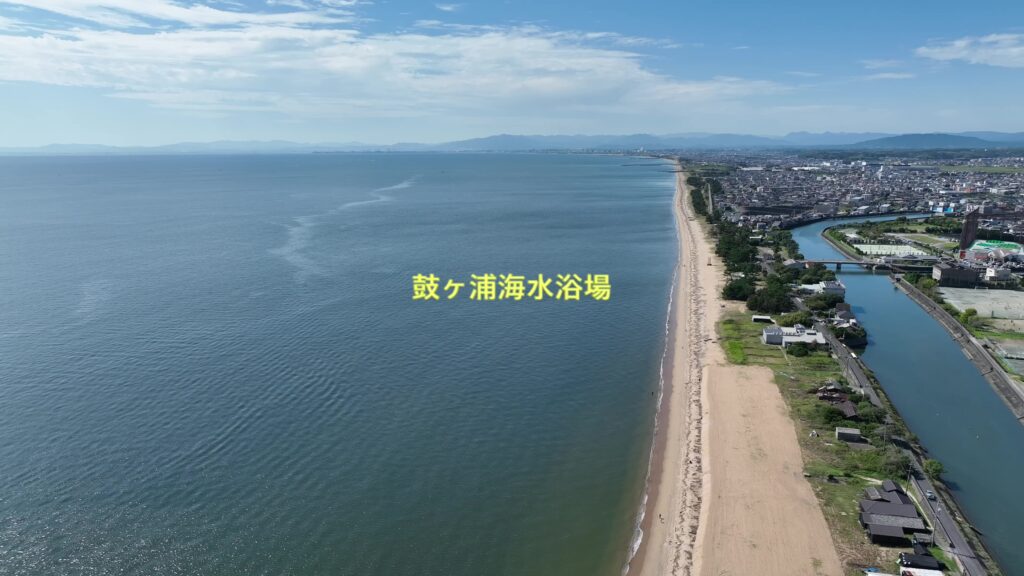

2025.9.27 穏やかな秋晴れの日に、白子港を空撮するため、白子港緑地に行ってきました。白子港(しろここう)は三重県鈴鹿市白子にある、三重県が管理する地方港湾です。法律上は1951年(昭和26年)以降、白子港と北側の白子漁港に区別され、白子港は三重県、白子漁港は鈴鹿市が管理しています。

古代より神戸(かんべ)の外港として人や物の輸送に利用され、平安時代には伊勢平氏の水軍「古市の白児党」の根拠地となっていたことから、白児党が白子の語源であるとも言われています。本能寺の変に際して徳川家康が堺から三河へ脱出するにあたり、小川孫三の船で白子港から出港したことから、江戸時代には紀州藩の代官所や紀州侯別邸、目付役所、物頭役所が白子に置かれ、伊勢商人もここを重視したようです。

伊勢商人は伊勢国・尾張国・三河国の木綿輸送を確保・統制するため江戸で白子組を結成し、白子の積荷問屋や廻船問屋を支配して、天明年間から文化年間の白子組の千石船数は25隻に及んだと云われています。

従って、白子の港は遠浅で千石船は沖への停泊を余儀なくされ、決して使い勝手の良い港ではありませんが、この港が発展できたのは 紀州藩と伊勢商人によるところが大きく、特に白子組の竹口家は紀州藩の御用旗や提灯を掲げて江戸へ入港することを許され、港の維持には紀州藩からの補助金と、入港税で賄われたと云われています。

栄華を極めた白子港が衰退した直接の原因は1888年(明治21年)の安政の大地震による堤防の破壊と明治維新後の紀州徳川家からの援助や港の税収がなくなったことが決定打となり、代わって、四日市港が台頭し、伊勢湾における最大の商業港の座を奪われました。